|

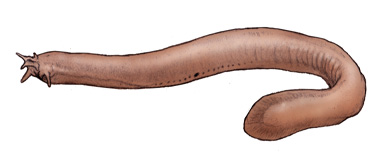

ヌタウナギ 学名(Eptatretus burgeri )英名( hagfish )英名2( Slime eel ) |

|

|

分類 | 魚類・ヌタウナギ綱・ヌタウナギ目・ヌタウナギ科 | 生息地域 | 世界中の温帯の海、深海。 | 全長 | 3〜6cm |

|---|---|

|

ヌタウナギ科には7属70種が学名記載されており、 ヌタウナギ科のほとんどの種が深海に生息しています。 アゴをもたない最も原始的な脊椎動物で、生きた化石とも 呼ばれ、ウナギという名前がついていますが、 ウナギとは 類縁関係は遠く、厳密には魚類ではありません。 体には「ヌタ」と呼ばれる粘液で覆われ、ヌタウナギ固有の 「ヌタ腺」があり、その粘液を放出する孔が70〜200個が 一列に並んでいます。またこの孔から粘液を放出し、 獲物の鰓を詰まらせて窒息させる効果もあるそうです。 目は皮膚に埋没しており、退化的ですが、化石種では 発達した目をもっていたといわれており、進化の過程で 退化していったものと考えられています。 |